水のはなし

天然水の人びと

アクアセレクトGMの竹本大輔による水紀行

第1回 元坂酒造さま 酒造りへのこだわり

元坂酒造株式会社。1805年というと文化2年、江戸時代中後期である。重厚な作りが素晴らしい。

宮川の伏流水で造る「酒屋 八兵衛」の蔵元。その風格に唸る。

宮川の伏流水で造る「酒屋 八兵衛」の蔵元。その風格に唸る。

事務所入り口に置かれたお酒たち。お話を伺う前に、もうすでに興味津々。

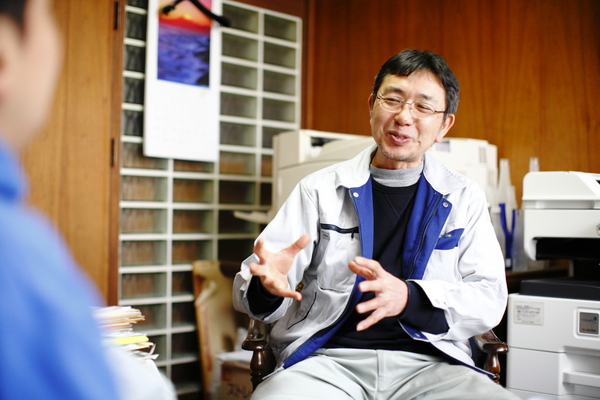

元坂酒造株式会社、代表取締役社長の元坂新氏。静かにそして熱っぽく酒の話を語るその姿についつい引き込まれる。

日本酒に対するこだわり、幻の酒米「伊勢錦」復活の過程、これからの日本酒文化の継承など、話は多岐にわたった。

日本酒に対するこだわり、幻の酒米「伊勢錦」復活の過程、これからの日本酒文化の継承など、話は多岐にわたった。

右は、大台町産業課の山下晃氏。今回の取材の話をすると、休みの日にも関わらず話を聞きに駆けつけた、無類の酒好きでもある。左は筆者(竹本)。

酒造りへのこだわり

三重県大台町柳原にある元坂(げんさか)酒造株式会社。1805年創業のこの酒蔵は、仕込みに使う酒米さえも自社生産をしているらしい。そんな話を聞きつけ、ちょうど「寒仕込み」の時期にお話を聞きに伺った。

竹本大輔

今日はよろしくお願い致します。

元坂(げんさか)社長の経歴や、お酒造りのこだわり、またこの寒の時期の仕込みについてなどをお聞かせください。

元坂(げんさか)社長の経歴や、お酒造りのこだわり、またこの寒の時期の仕込みについてなどをお聞かせください。

元坂社長(以下、敬称略)

東京の大学の醸造科を出て、三重県多気郡大台町の地元に戻ってきました。

そうしたら日本酒って斜陽産業になっておったんです。今ではアルコール飲料全体ですね。

昔の「作れば売れて儲けられる」時代から随分変わってまして。帰ってきたらとんでもない時代。

それで、「これは個性出してやっていかなアカンな」と思いまして、純米酒にこだわってやっていこうと思いました。普通酒が80%の時代です。30年前の話ですね。

安売りが盛んな時代で、ウチも巻き込まれていました。

その中で「酒屋 八兵衛(さかや はちべえ)」は、私が帰ってきてから作った銘柄なんです。八兵衛というのは創業者の名前でして、私から6代前、江戸時代1805年創業なんです。

それは一切値引きしない、妥協しない品質を目指そうと思って作りました。

そうしたら日本酒って斜陽産業になっておったんです。今ではアルコール飲料全体ですね。

昔の「作れば売れて儲けられる」時代から随分変わってまして。帰ってきたらとんでもない時代。

それで、「これは個性出してやっていかなアカンな」と思いまして、純米酒にこだわってやっていこうと思いました。普通酒が80%の時代です。30年前の話ですね。

安売りが盛んな時代で、ウチも巻き込まれていました。

その中で「酒屋 八兵衛(さかや はちべえ)」は、私が帰ってきてから作った銘柄なんです。八兵衛というのは創業者の名前でして、私から6代前、江戸時代1805年創業なんです。

それは一切値引きしない、妥協しない品質を目指そうと思って作りました。

元坂

なかなか苦労しましたが、今では純米酒の醸造の割合を、全体の出荷量の50%までに引き上げました。

なんでそうしようと思ったかというと、自分が「燗酒(かんざけ)」が好きなんです。燗酒に合うのは純米酒しかない、という結論に至りまして(笑)。

それで旨い純米酒を作っていこうと思ったわけです。

なんでそうしようと思ったかというと、自分が「燗酒(かんざけ)」が好きなんです。燗酒に合うのは純米酒しかない、という結論に至りまして(笑)。

それで旨い純米酒を作っていこうと思ったわけです。

竹本

ぼくもお燗が好きなんですけれども、「お燗番(かんばん)」という言葉も、すたれてしまっていますもんね。お燗(かん)というのは日本が誇る立派な食文化だなぁと思っています。

元坂

そうですね。もう「お燗番」を、昔の文化と表現するようなところまで来てしまってますよね。

ただ最近東京なんかでは「お燗番(かんばん)さん」を置いているお店も出てきてる動きがありますね。

ただ最近東京なんかでは「お燗番(かんばん)さん」を置いているお店も出てきてる動きがありますね。

竹本

ちょっとホッとしますね。

元坂

純米酒へのこだわりに合わせて、最近では昔の仕込み方である「山廃(やまはい)純米」にもこだわっています。昔の仕込み方なんですが、これは奥が深い。非常に難しいですね。

良いのができると最高に旨いんです。「山廃(やまはい)」は「生酛(きもと)」系なんですが、いろいろ教えてもらった先生に言わせると「世間で売られている生酛の80%は間違い」だと言うんですね。

生酛系は、味が濃くって重くって香りも酸臭がしたり鮮度が高くてという世間のイメージが付いているんですが、実はそういうものとは全然違う。

良いのができると最高に旨いんです。「山廃(やまはい)」は「生酛(きもと)」系なんですが、いろいろ教えてもらった先生に言わせると「世間で売られている生酛の80%は間違い」だと言うんですね。

生酛系は、味が濃くって重くって香りも酸臭がしたり鮮度が高くてという世間のイメージが付いているんですが、実はそういうものとは全然違う。

竹本

生酛(きもと)系は、実はすっきりしてる。

元坂

そうです。生酛(きもと)の反対の作り方が「速醸(そくじょう)」というんですが、この速醸はきれいに出来上がるんですね。

それよりも軽くて飲みやすいものが出来上がる。それが生酛系だということなんですね。

それよりも軽くて飲みやすいものが出来上がる。それが生酛系だということなんですね。

竹本

へー。

元坂

いい酒が出来ると、その話が理解できたんです。失敗すると世間の一般的な「生酛(きもと)」ができるんですが、なかなか出来ないんですね。これが非常に難しい。

ちなみに「山廃(やまはい)」を明日搾るんですが、ジューシィなんですね。

でもジューシィかどうか、軽く仕上がっているかどうかは、明日搾ってみないと分からないんです。

速醸(そくじょう)なんかとは比べ物にならない旨さと軽さなんですね。これはもう飲みやすくて、清涼飲料水を飲んでるかのようなんです。口当たりもいい。

ちなみに「山廃(やまはい)」を明日搾るんですが、ジューシィなんですね。

でもジューシィかどうか、軽く仕上がっているかどうかは、明日搾ってみないと分からないんです。

速醸(そくじょう)なんかとは比べ物にならない旨さと軽さなんですね。これはもう飲みやすくて、清涼飲料水を飲んでるかのようなんです。口当たりもいい。

竹本

うわー明日また来たいです(笑)!それは初めて知りました。

元坂

そういうものを出すと、一気に売れてしまう。

竹本

その搾りたてがいつ店頭に?

元坂

来月(2月)頭には店頭に並びます。でも美味しくないかもしれない。

美味しくなかったら出さないんです。貯蔵して熟成させてから、店頭に出します。

美味しくなかったら出さないんです。貯蔵して熟成させてから、店頭に出します。

厳密に温度管理されて醸造されるタンク。ふたを開けると、ふわーっと醸造香が花開く。そして中を覗くとブクブクと泡立っているのが見えた。まさしく酒は生きている。

こちらが明日搾ると言われていた「山廃(やまはい)仕込み」のタンク。搾ってみないと味が分からない、まさしく杜氏(とうじ)の真剣勝負。人と自然と酒の神様の成せる業だ。

特別に蓋を開けていただいた。素晴らしくフルーティな香りが充満する。自然と嬉しい顔になってしまう。

歴史の重みと、ご自身の「旨い」と感じるモノへの直球勝負をひしひしと感じた。杜氏(とうじ=酒造りの親分)としての矜持。しかし、アクアセレクトの取材であることを一切忘れ、完全に自分の趣味の話で盛り上がってしまった。お水の話はのちほど。

竹本大輔