アクアセレクトとは

アクアセレクトの水源、

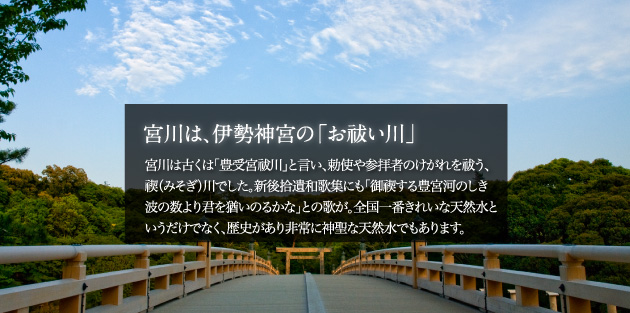

宮川は伊勢神宮の禊ぎ(みそぎ)川

伊勢神宮を訪れた人々が禊(みそぎ)をしてケガレを祓(はらう)う習わしであった宮川。名前の由来は「豊受宮(とようけのみや、伊勢神宮の外宮)の禊川」が縮まって「宮川」と呼ばれるようになったといわれています。平成15年以降、17回も日本一の清流に選ばれ、お伊勢さんの禊川にふさわしい清冽(せいれつ)な河川です。しかし、この美しい川は河床が低く急流であるという特異な地形のために、この地域の人々は長年に渡って宮川の水を利用することができず、度重なる干ばつに悩まされてきたばかりか、周期的に襲う大水(洪水)とも戦わざるを得ないという地形的矛盾を背負ってきました。

水源は日本一の

多雨地帯の大台ヶ原

宮川は、大台ヶ原(おおだいがはら)山系の一つ、日出ヶ岳(ひのでがたけ)の尾根より発し、急崖を1,000m余り直下して堂倉、隠、光、七ツ釜、ニコニコ、千尋の滝を含めた勇壮な渓谷美を見せる日本三大渓谷の「大杉谷(おおすぎだに)」を源にもつ、全長約90kmの大河です。「月の35日は雨が降る」といわれる大台ヶ原一帯は、年間降雨量4,500mmを越える日本一の多雨地帯として知られています。大正12年(1912年)9月の台風時に、一日の降雨量として1,011mmを記録を残していますが。この数字は世界3位の記録となっています。ちなみに、2004年9月28日、宮川地方に大災害を与えた台風21号は、午後8時頃から翌29日午後9時頃にかけて820mmの総雨量を記録しています。いかに豪雨であったかがその雨量が物語っています。大台ヶ原に降った雨は、海抜1,655mの三津河落山(さんずこうちやま)が分水嶺となり、西北の斜面に降った雨は、吉野川を経て紀ノ川となり、南斜面に降った雨は、熊野川へ、東斜面は大杉谷を経て宮川を流れていきます。三津河落のなまえの由来はここから来ているといわれています。まさに奈良県、和歌山県、三重県の三県の大地を潤す神聖な大水源です。ただ、大水が発生すると下流に大蛇を放ったような大洪水を引き起こし、古より人々に畏れられてきました。

伊勢神宮に関して更に詳しく知りたい方はこちら